La tensione superficiale che fa camminare gli insetti sull'acqua (e altre pillole di cultura generale)

Cultura Aumentata - Newsletter n° 67 - Tempo di lettura: 6 minuti

Menu del giorno: 💡 Un fatto strano ma vero / 🕵️♂️ La domandina / 🖼️ “Cena in Emmaus” di Caravaggio / 🔬 La tensione superficiale / 📖 Mecenate

- Strano ma vero -

💡 Nonostante sembrino soffici e leggiadre, le nuvole sono in realtà dei pesanti carichi d’acqua: un tipico cumulo può pesare tranquillamente 500.000 kg.

- La domandina -

🕵️♂️ Quale percentuale della popolazione mondiale ha gli occhi verdi?

a) Circa lo 0,3% || b) Circa l’1% || c) Circa il 2%

(Trovi la risposta in fondo alla newsletter)

- Cultura visuale -

L’opera d’arte

“Cena in Emmaus” di Caravaggio

Informazioni principali

Artista: Michelangelo Merisi da Caravaggio

Data: 1601

Corrente stilistica: Barocco

Tecnica: Olio su tela

Dimensioni: 141 cm x 196 cm

Ubicazione: National Gallery, Londra, Regno Unito

Analisi dell’opera

La “Cena in Emmaus” fu dipinta poco dopo il ritorno di Caravaggio a Roma, dove il suo stile realistico e drammatico cominciava a guadagnare l’ammirazione di importanti figure ecclesiastiche e collezionisti. L'opera fu commissionata dal nobile romano Ciriaco Mattei, sull’onda della crescente fama di Caravaggio.

Il dipinto raffigura l’episodio del Nuovo Testamento in cui Cristo, risorto, si rivela a due discepoli a Emmaus. Caravaggio usa una composizione dinamica con figure che sembrano sporgersi fin verso lo spettatore. La disposizione dei personaggi e degli oggetti crea una scena intima ma carica di tensione emotiva.

Caravaggio è riconoscibile per il suo personale uso del chiaroscuro, una tecnica che enfatizza il contrasto tra luci e ombre per aumentare l'impatto visivo, fino a sfociare nel tenebrismo. In questa scena la luce proviene da sinistra, illuminando il volto di Cristo e le reazioni stupite dei discepoli, mentre il resto del quadro è immerso in ombre profonde.

Il tema dell'opera è il riconoscimento e la rivelazione. Cristo si mostra in un atto quotidiano, la benedizione del pane, come simbolo della presenza divina nelle azioni quotidiane e della fede che deve essere rivelata attraverso atti umili e familiari.

Il cesto di frutta sul tavolo è talmente realistico che gli spettatori dell'epoca potevano quasi avvertirne il profumo. Questo dettaglio non solo aggiunge realismo alla scena, ma simboleggia anche la caducità umana.

L'opera è significativa per il modo in cui influenzò la rappresentazione delle scene religiose. Caravaggio introdusse un nuovo realismo, portò le figure sacre nell'ambito dell'esperienza umana, le rese ancora più accessibili e comprensibili al pubblico. Questo dipinto è considerato un esempio paradigmatico del suo stile e delle sue innovazioni tecniche. Il successo dell’opera consolidò la sua fama e gli aprì le porte a ulteriori commissioni importanti.

- Cultura scientifica -

Fisica

La tensione superficiale

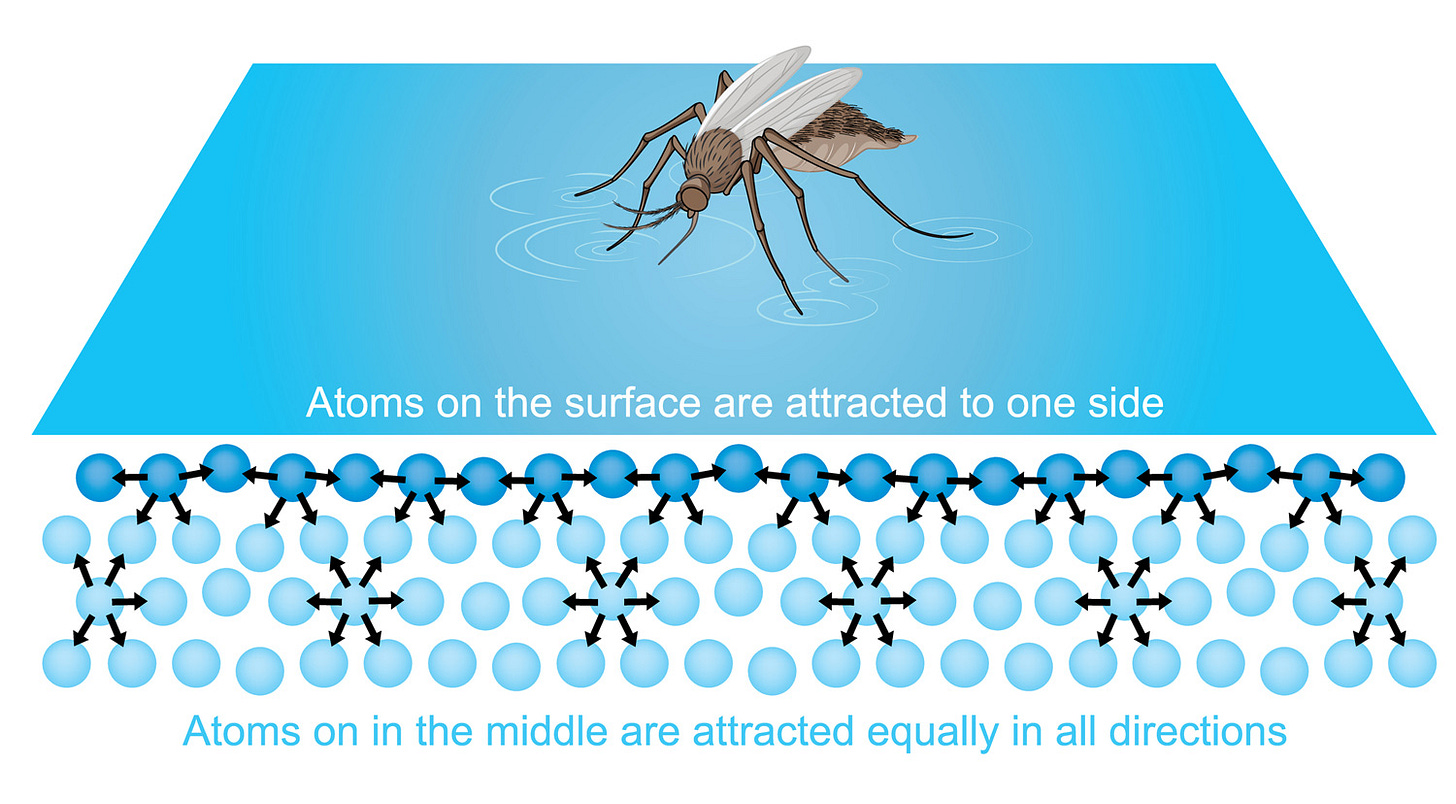

Hai presente che alcuni insetti, come le zanzare, riescono a camminare sull’acqua?

Non galleggiano, come potrebbero fare un gabbiano o un’anatra: sembrano letteralmente poggiati sull’acqua. E in effetti è così, grazie una proprietà fisica che andremo ad approfondire: la tensione superficiale.

Di che si tratta

Partiamo da una spiegazione semplificata. Ogni liquido è composto da piccole particelle chiamate molecole. All’interno del liquido, queste molecole sono attratte in tutte le direzioni dalle altre molecole vicine. Tuttavia, quelle sulla superficie non hanno molecole sopra di loro e quindi subiscono una forza di attrazione maggiore dalle molecole adiacenti e sottostanti. Questo crea una sorta di “pellicola” tesa sulla superficie del liquido, che agisce come una barriera che resiste all'ingresso di oggetti esterni.

In termini più tecnici, la tensione superficiale è l'energia necessaria a portare le molecole dall’interno del liquido alla superficie. Questo concetto è fondamentale perché le molecole in superficie sono in uno stato di energia più alta rispetto a quelle all'interno del liquido.

L'unità di misura della tensione superficiale è il newton per metro (N/m) o millinewton per metro (mN/m) nel Sistema Internazionale.

Esempi di vita quotidiana

Insetti sull'acqua: come accennato, alcuni insetti riescono a camminare sulla superficie dell'acqua. Le loro zampe hanno adattamenti speciali che distribuiscono il peso e aumentano la superficie di contatto con l'acqua, riducendo il rischio di rompere la “rete” e affondare con conseguenze nefaste.

Gocce d’acqua: se la massa d’acqua è minima, la tensione superficiale ha forza sufficiente per modellare la forma minimizzando la superficie esterna a parità di volume. Ecco perché le gocce d’acqua hanno una forma sferica.

Il mercurio nei termometri: a causa della tensione superficiale del mercurio, quando si rompe un termometro, il metallo liquido assume la forma di tante piccole sferette che rotolano in giro senza deformarsi.

Gli archetti del vino: se osservi attentamente un bicchiere di vino inclinato, noterai delle goccioline che scendono lungo il lato interno del bicchiere dopo averlo raddrizzato. Questo fenomeno è causato dalla tensione superficiale in combinazione con l'effetto Marangoni: il vino, che evapora più lentamente dell'alcol, risale lungo il bordo del bicchiere creando un gradiente di tensione superficiale.

Tensioni superficiali a confronto

I seguenti valori mostrano quanto forte sia la “pellicola” invisibile che si forma sulla superficie di ciascun liquido.

Acqua: circa 72 mN/m a 25°C.

Mercurio: circa 485 mN/m a 25°C, molto più alta a causa delle elevate forze di coesione tra gli atomi di mercurio. Il che spiega perché le gocce di mercurio siano così compatte e mantengano una forma quasi perfettamente sferica.

Etanolo (alcol etilico): circa 22 mN/m a 25°C, più bassa rispetto all'acqua a causa delle minori forze attrattive tra le sue molecole.

Olio d'oliva: variabile, ma generalmente intorno ai 32 mN/m, indicativo delle deboli forze di coesione in confronto all'acqua.

La pioniera degli studi sulla tensione superficiale

Una dei pionieri della scienza delle superfici (la branca della fisica che esplora fenomeni come quello della tensione superficiale) è Agnes Pockels. La fisica - autodidatta poiché al tempo non le era consentito l’accesso agli studi accademici - sviluppò un metodo per misurare la tensione superficiale che poi condivise con il fisico Lord Rayleigh, futuro premio Nobel, il quale la aiutò a pubblicare il suo lavoro sulla rivista Nature. (Qui il primo articolo, dal titolo “Surface Tension”, datato 1891).

- Cultura umanistica -

Storia

Mecenate e l’origine del “mecenatismo”

Quando definiamo una persona “mecenate”, ci riferiamo all’idea di un sostenitore e promotore delle arti. Ebbene ci fu un personaggio storico che ispirò il concetto: si chiamava appunto Gaio Cilnio Mecenate.

Chi era Mecenate

Siamo nell’antica Roma, in epoca Augustea per l’esattezza. Gaius Cilnius Maecenas nacque in una famiglia equestre intorno al 70 a.C.; crebbe durante un periodo turbolento della storia romana ed emerse come politico e consigliere fidato dell'imperatore Ottaviano Augusto.

Mecenate formò un circolo di intellettuali, per promuovere, incoraggiare, proteggere e sostenere finanziariamente gli artisti che emergevano nella società romana. La sua dimora si trasformò in un vero e proprio salotto culturale, dove artisti e pensatori si riunivano.

Tra i beneficiari del suo sostegno e frequentatori del circolo figurano nomi che hanno definito la letteratura latina del tempo, come Virgilio, Orazio e Properzio, i quali trovarono in Mecenate anche un amico e un consigliere, e al quale dedicheranno anche passaggi o intere opere della loro produzione artistica.

Mecenatismo e politica

L’attività di Mecenate non era solo un passatempo, ma una componente strategica della politica augustea, che mirava a stabilizzare e glorificare il regime attraverso le arti. I poeti sostenuti da Mecenate esaltarono le gesta di Augusto e contribuirono a creare un'immagine culturale di pace e prosperità, nota come Pax Romana.

L’eredità del mecenatismo

Mecenate ha gettato le basi per una pratica che si sarebbe evoluta e diffusa attraverso i secoli, soprattutto in quelle culture e civiltà che vedono l'antica Roma come fonte di ispirazione. Nel Rinascimento, ad esempio, la famiglia Medici di Firenze assunse un ruolo simile, ospitando e finanziando artisti del calibro di Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il mecenatismo del Rinascimento arricchì la cultura fiorentina e rafforzò il potere della famiglia Medici.

Nell'età contemporanea, il mecenatismo si manifesta soprattutto attraverso le attività filantropiche di privati cittadini, specialmente negli Stati Uniti. Un esempio famoso è quello della famiglia Guggenheim, che investe ingenti risorse in musei e istituzioni culturali. Questo tipo di mecenatismo moderno mira a garantire che le arti continuino a fiorire, sostenendo tanto la conservazione quanto l'innovazione artistica.

P.S. La risposta della domandina è:

c) Circa il 2%