#34/2023 - L’Isola Ferdinandea

Geografia

Immagina di svegliarti un giorno e scoprire che la geografia di un luogo che conoscevi bene è cambiata improvvisamente da un giorno all'altro. Sembrerebbe la trama di un romanzo di fantascienza, ma è accaduto davvero, e le conseguenze sono state anche geopolitiche.

Sto parlando di Ferdinandea, un’isola che emerse improvvisamente nel 1800, di fronte alle coste di Sciacca, in Sicilia. Oggi possono vederla solo i sub perché…l’isola è ritornata sott’acqua. Ecco la sua storia, fatta di avvistamenti, suggestioni letterarie, ricerche scientifiche e dispute territoriali.

Cos’è l'Isola Ferdinandea e dove si trova 📍

L’isola che non c’è (più)

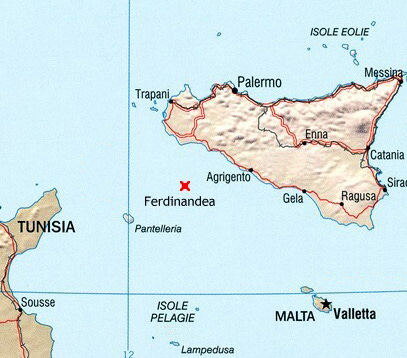

Ci troviamo nel Canale di Sicilia, nello specchio d’acqua compreso tra Sciacca e l’Isola di Pantelleria, in particolare a 50 km al largo delle coste di Sciacca e a 70 km da Pantelleria.

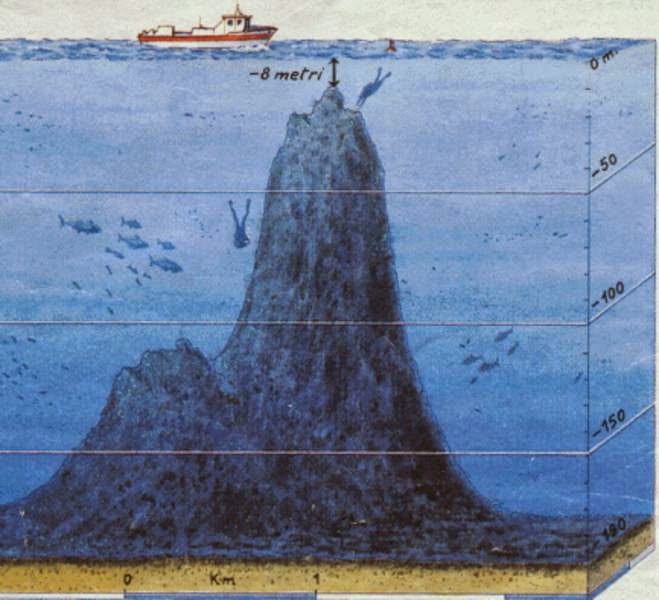

A circa 8 metri di profondità si trova la sommità di un’isola che a un certo punto emerse delle acque, per sprofondarvi di nuovo dopo pochi mesi.

La piccola e magica porzione di terra emersa, alla sua prima apparizione, venne ritenuta un terribile mostro marino, a causa della visione di fumo e pesci morti galleggianti, ma in realtà era molto di più.

Il vulcano Empedocle 🌋

Recenti studi effettuati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno scoperto che l’Isola Ferdinandea fa parte di un sistema di vulcani sottomarini molto sviluppato, chiamato Campi Flegrei del Mar di Sicilia.

In particolare, l’isola risulterebbe dall’attività di uno dei coni accessori del vulcano sottomarino Empedocle, un gigantesco edificio vulcanico paragonabile all’Etna, il più noto vulcano della Sicilia.

L'emersione del 1831 e la geografia della nuova isola 🏝️

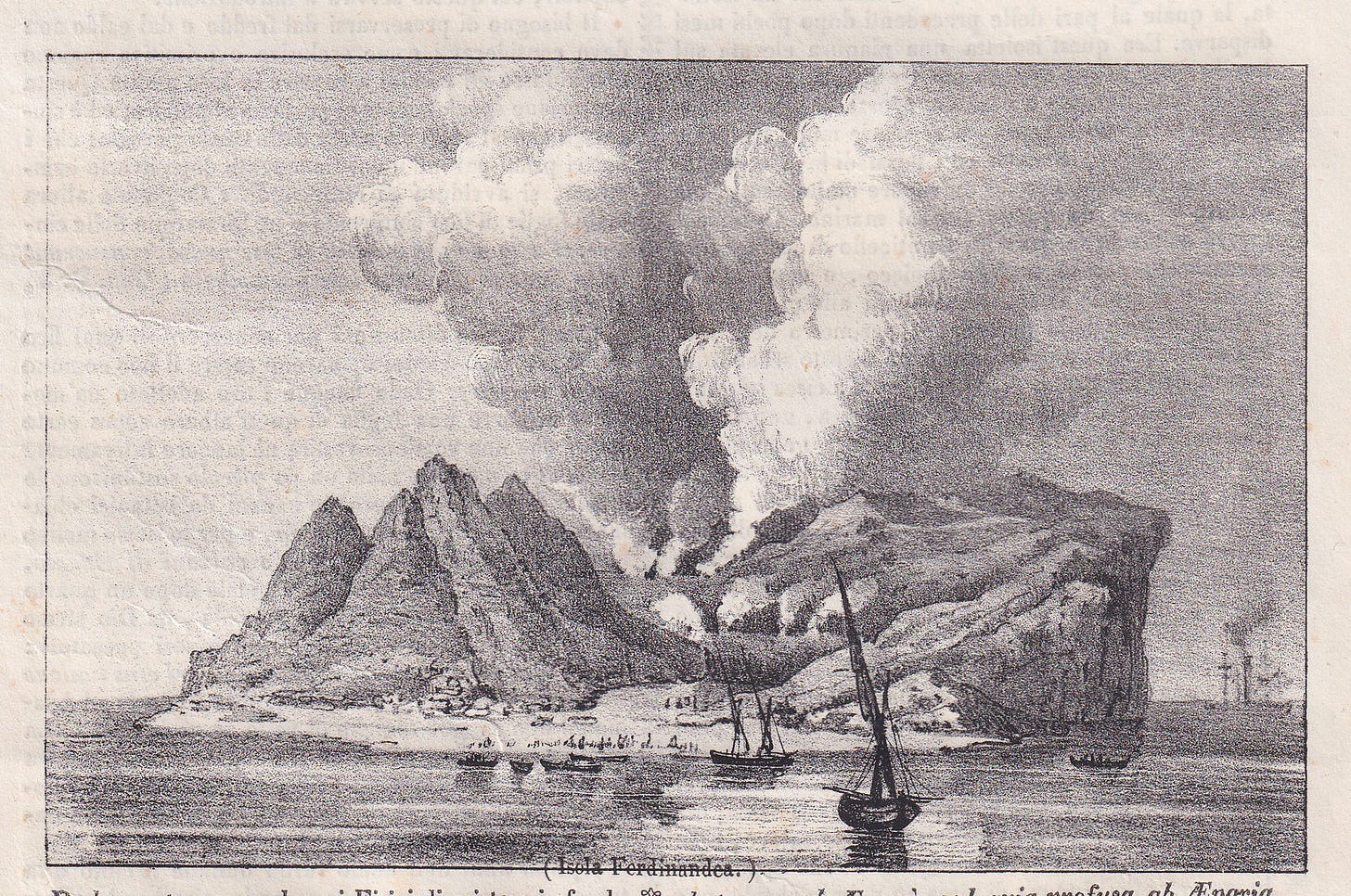

Per parlare dei primi avvistamenti e, dunque, della “nascita” dell’isola Ferdinandea, dobbiamo tornare al giugno del 1831. In questa data, infatti, una serie di scosse sismiche segnalò l’inizio di un’eruzione sottomarina che fece emergere in poche settimane l’isola: tra giugno e agosto si era formata una piattaforma di 4 km², con il punto più alto pari a ben 65 metri sul livello del mare.

Esiste anche un dipinto, L’eruzione dell’Isola Ferdinandea di Camillo De Vito, che ci mostra chiaramente la lava infuocata, cenere, lapilli, fumo…tutto questo in mezzo al mare.

Lo strano fenomeno interessò molti scienziati, i quali giunsero da ogni parte del mondo per studiare il caso, e anche gli Stati non rimasero a guardare.

L'isola dai tanti nomi e la contesa territoriale 🗺️

Perché l’isola prese il nome di “Ferdinandea”?

Ai tempi della scoperta, la Sicilia era in fermento per l’arrivo di re Ferdinando II di Borbone. Ecco perché Carlo Gemmellaro, naturalista e geologo coinvolto negli studi sulla nuova isola, annunciò durante una conferenza di voler dedicare l’isola al sovrano delle Due Sicilie.

Ma non tutti in Europa erano della stessa idea: la nascita improvvisa di un nuovo lembo di terra al centro del Canale di Sicilia, in una delle posizioni più strategiche per qualunque operazione militare o commerciale nella regione del Mediterraneo, destò l’interesse di più di una potenza, anche se geograficamente distante.

La rivendicarono gli inglesi, che la battezzarono Isola di Graham.

La rivendicarono i francesi, i quali diedero il nome di Iulia, probabilmente in riferimento allo sviluppo dell’isola avvenuto nel mese di luglio.

Ma insomma, questa isola a chi apparteneva?

I primi avvistamenti sono da attribuire ai siciliani - questo va detto - ma evidentemente nessuno ci fece troppo caso perché, tempo dopo, un capitano inglese in navigazione nella zona tra Pantelleria e Sciacca notò questa terra mai vista prima. Si affrettò a prenderne possesso, facendo piantare la bandiera inglese sulla sua Graham (siamo nell’agosto del 1831).

A settembre di quello stesso anno, accadde che anche i francesi avvistarono l’isola durante una spedizione in mare. Anche loro decisero di issare la bandiera.

Queste rivendicazioni straniere non passarono inosservate; Ferdinando II di Borbone non poté ignorare quelle prevaricazioni nei confronti del “suo” Canale di Sicilia.

Decise così di spedire il capitano Corrao, uno dei primi ad aver avvistato la Ferdinandea, a piantare la bandiera borbonica.

Ma agli inglesi e francesi questo non bastò: si accingeva ad aprirsi una scomoda disputa sul piano giuridico e diplomatico su chi avesse diritto di controllare l’isola. Presto però l’oggetto del contendere se ne sarebbe andato, così come era venuto.

L’inabissamento

Mentre sulla terraferma le rivendicazioni continuavano, l’isola cominciò a sparire sott’acqua a poco a poco. Evidentemente, non tutto è fatto per durare: le rocce vulcaniche dell’isola erano fragili, dunque la “nuova terra” era destinata a scomparire per l’erosione del mare. A novembre del 1831 arrivava a pelo con il livello del mare, a gennaio del 1832 si poteva considerare completamente inabissata.

Ciò nonostante, risultano due segnalazioni storiche di nuove emersioni: una nel 1846 e una nel 1863. Insomma, per l’isola Ferdinandea non è mai detta l’ultima parola.

La targa apposta sull'isola

Poiché non si escluse mai una possibile riemersione dell’isola (e non la si esclude nemmeno oggi) in tempi recenti alcuni cittadini siciliani apposero un’insegna in marmo sull’isola sottomarina per porre fine a qualunque rivendicazione. L’insegna dopo poco fu danneggiata, forse a causa di un atto vandalico, e sostituita. L’iscrizione recita:

“Questo lembo di terra una volta

Isola Ferdinandea

era e sarà sempre del popolo siciliano”.

L'Isola Ferdinandea oggi

Oggi il banco dell’ex Isola Ferdinandea si trova a circa 8 metri di profondità sotto il livello del mare.

Questo significa che, nonostante sia in mare aperto, se ci passi sopra con un’imbarcazione riesci a vedere il fondale, costituito proprio dall’isola sommersa!

Le navi più grandi che transitano nel canale di Sicilia devono conoscere l’ubicazione esatta dell’Isola Ferdinandea poiché devono transitare a distanza, come accade per qualunque altro fondale affiorante.

Trattandosi di un vulcano sottomarino a pochi metri dalla superficie, il sito è molto apprezzato per le immersioni subacquee perché ricco di biodiversità, oltre che di suggestione per la storia pregressa. Tuttavia non è un sito alla portata di tutti, a causa delle correnti e dell’ubicazione in mare aperto.

Il museo

Potremmo dire che non tutta l’Isola Ferdinandea è sommersa: alcuni frammenti di rocce sono conservati presso il Museo geologico Gemmellaro di Palermo.

Il corallo di Sciacca

Ma le sorprese non finiscono qui. Spezzando i giacimenti semi-fossili di corallo, l’eruzione di questo vulcano diede inizio alla pesca “miracolosa” del Corallo di Sciacca, unico al mondo per colore e composizione.

Oggi non c’è… e domani?🤔

In definitiva, abbiamo scoperto che “l’isola che non c’è” è esistita davvero! Un’isola che, con la sua comparsa e scomparsa, ha acceso conflitti diplomatici, alimentato l’attività di ricercatori, indotto la scoperta del Corallo di Sciacca, ispirato miti, leggende e citazioni nelle pagine di letteratura di scrittori del calibro di Jules Verne e Andrea Camilleri.

Chissà se la vedremo mai riemergere! Quel che è certo è che, a prescindere da iscrizioni e bandiere, per il diritto internazionale odierno l’isola apparterrebbe all’Italia senza bisogno di alcuna proclamazione, poiché il suo territorio è parte integrante della placca continentale della Sicilia.