La "fatica" dei materiali, l'origine di "spam" e altre pillole di cultura generale

Cultura Aumentata - Newsletter n° 74 - Tempo di lettura: 8 minuti

Menu del giorno: 💡 Un fatto strano ma vero / 🕵️♂️ La domandina / 🖼️ “Doppio ritratto dei duchi di Urbino” di Piero della Francesca / 🔬 La “fatica” nella scienza dei materiali / 📖 Da dove deriva la parola “spam”?

- Strano ma vero -

💡 Venere ruota in senso opposto rispetto alla maggior parte dei pianeti del sistema solare, con il Sole che sorge a ovest e tramonta a est. In questi casi si parla di “rotazione retrograda”.

- La domandina -

🕵️♂️ Quante ossa ha il corpo umano alla nascita?

a) 190

b) 206

c) 270

(Trovi la risposta in fondo alla newsletter)

- Cultura visuale -

L’opera d’arte

“Doppio ritratto dei duchi di Urbino” di Piero della Francesca

Informazioni principali

Artista: Piero della Francesca

Data: circa 1465-1472

Corrente stilistica: Rinascimento

Tecnica: olio su tavola

Dimensioni: 47 cm x 66 cm ciascun pannello

Ubicazione: Galleria degli Uffizi, Firenze

Analisi

I due dipinti ritraggono Federico da Montefeltro, Duca di Urbino, e sua moglie, Battista Sforza. L’opera fu commissionata dallo stesso Federico, probabilmente in occasione della morte della moglie Battista nel 1472, come tributo alla sua memoria e celebrazione della sua vita.

Si tratta di due pannelli separati ma complementari, concepiti come parte di un’unica opera pensata per essere esposta in modo tale che le figure sembrassero guardarsi reciprocamente, creando un dialogo visivo tra i due soggetti.

I due coniugi sono mostrati di profilo (una convenzione dei ritratti del Quattrocento che si ispirava alla numismatica romana). Questo stile conferisce un’aura di solennità e prestigio ai soggetti.

Federico da Montefeltro è raffigurato con il profilo sinistro, un lato scelto per nascondere la perdita dell’occhio destro, dovuta a una ferita riportata in un duello. Per migliorare la sua visione mono-oculare, il duca di Urbino si fece rimuovere una parte del naso, una scelta audace che gli conferì un aspetto unico e facilmente riconoscibile.

Battista Sforza, invece, è raffigurata con un'espressione serena e nobile, adornata di gioielli e vestiti raffinati che evidenziano il suo status elevato.

Il paesaggio sullo sfondo, con le colline ondulate e i fiumi, rappresenta il territorio del Ducato di Urbino. La continuità del paesaggio non solo collega i due pannelli fisicamente, ma anche concettualmente, raffigurando l’unione tra i due soggetti e i loro possedimenti.

Piero della Francesca usa la prospettiva aerea per conferire profondità e realismo al paesaggio, una tecnica innovativa per l’epoca. L’artista era noto non solo come pittore ma anche come matematico: la precisione e la geometria dei ritratti riflettono il suo interesse per la proporzione e la simmetria, elementi chiave del Rinascimento. Non a caso queste opere sono considerate iconiche per quest’epoca.

- Cultura scientifica -

Ingegneria

La fatica dei materiali

Quando pensiamo ai materiali che compongono le strutture attorno a noi – che si tratti di un ponte, di un aereo o di una semplice bicicletta – immaginiamo che siano solidi e in grado di resistere alle sollecitazioni che incontrano. Tuttavia esiste un fenomeno piuttosto subdolo che può lentamente indebolire un materiale fino a portarlo alla rottura, anche quando sottoposto a sforzi inferiori al suo limite atteso. Si tratta della “fatica”.

Un esempio dalla vita di tutti i giorni

Pensa a una comune graffetta metallica da ufficio: se la pieghi avanti e indietro una o due volte, non accade nulla. Se continui a piegarla ad oltranza, ad un certo punto, anche se non viene applicata una forza enorme, si romperà. La rottura non è dovuta ad un’eccessiva forza applicata (altrimenti la graffetta si sarebbe rotta al primo tentativo), bensì all’affaticamento del metallo, che si verifica quando le sollecitazioni ripetute indeboliscono gradualmente il materiale fino al punto di rottura.

Un altro esempio nella vita quotidiana

Pensa agli occhiali: quante volte le loro asticelle si rompono proprio dove si piegano per essere indossati e tolti? Questo è un altro classico caso di affaticamento del materiale, nel punto più esposto a sollecitazione ripetuta.

Che cos’è la fatica dei materiali

La fatica dei materiali è un processo di lesionamento progressivo che si verifica quando un materiale è sottoposto a carichi ciclici, ovvero a sollecitazioni ripetute nel tempo. Anche se queste sollecitazioni sono inferiori al limite strutturale del materiale, possono comunque portare alla formazione e alla propagazione di piccole cricche, che alla fine causano la rottura del componente.

A differenza di una forza singola e potente che può spezzare immediatamente un oggetto, la fatica è subdola e agisce nel tempo, accumulando piccoli danni ad ogni ciclo di stress.

Perché si verifica?

Abbiamo detto che la fatica è un processo di deterioramento che avviene quando un materiale è sottoposto a carichi ripetuti nel tempo. Anche se ogni singolo carico può essere inferiore alla forza necessaria per rompere il materiale in un colpo solo, l’effetto cumulativo di questi carichi ripetuti causa micro-fratture che si propagano fino a portare alla rottura completa.

Immagina di camminare su una spiaggia. Ogni passo che fai crea un'impronta nella sabbia. Se continui a camminare nello stesso punto, l’impronta diventa sempre più profonda. Se cammini all’infinito, crei lo stesso effetto di un’escavatrice sulla sabbia!

Analogamente, quando un materiale come il metallo viene piegato o stressato ripetutamente, si formano micro lesioni al suo interno. Queste imperfezioni possono allargarsi e connettersi, creando delle microcrepe che, col tempo, si propagano progressivamente con ogni ciclo di carico fino a che il materiale non può più sostenere la struttura e si rompe.

Conseguenze e considerazioni progettuali

Come puoi immaginare, la fatica è un fenomeno critico nell’ingegneria, con notevoli implicazioni da considerare durante la fase di progettazione di componenti meccaniche e strutture.

Riduzione della vita utile: componenti soggetti a carichi ciclici possono cedere molto prima di quanto ci si aspetterebbe tenendo conto solo del carico di rottura statico.

Necessità di manutenzione preventiva: in molte applicazioni è cruciale ispezionare e sostituire regolarmente i componenti prima che raggiungano il loro limite di fatica.

Sovradimensionamento: i progettisti spesso devono "sovradimensionare" i componenti per garantire una vita utile adeguata sotto carichi ciclici.

Scelta dei materiali: alcuni materiali resistono meglio alla fatica di altri, influenzando le decisioni di progettazione.

L’incidente aereo dei finestrini

La fatica può portare a cedimenti improvvisi e catastrofici senza preavviso evidente. Questo è particolarmente pericoloso in applicazioni critiche come l’aviazione, l’automotive, e l’ingegneria civile.

Negli anni ‘50, i primi jet commerciali della storia, i Comet della De Havilland, cominciarono a subire incidenti apparentemente inspiegabili. Le indagini rivelarono che i cicli di pressurizzazione e depressurizzazione causavano crepe microscopiche attorno ai finestrini, che col tempo si allargavano e provocavano rotture catastrofiche. La soluzione fu ridisegnare i finestrini da rettangolari a ovali, per ridurre i punti di stress.

Il caso dei Comet mise alla luce quanto fosse critico comprendere il comportamento dei materiali per prevenirne la fatica e garantirne la sicurezza nel tempo.

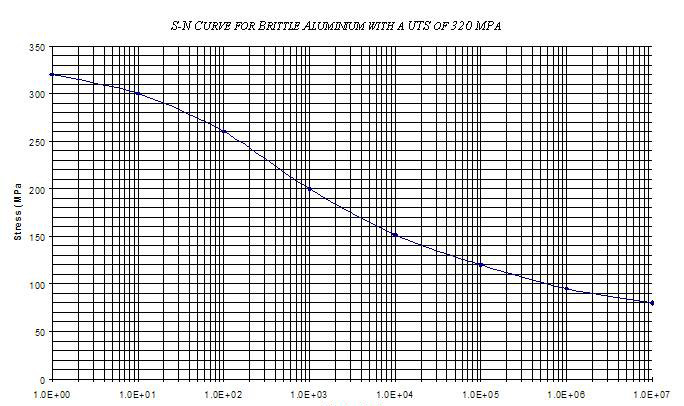

La curva di Wöhler

Se vuoi conoscere il comportamento di un materiale alle prese con la fatica, devi consultare il suo diagramma di Wöhler, anche conosciuto come curva S-N (Stress-Number).

Come puoi intuire dalla relazione Stress-Number, il grafico ti mostra, data un’ampiezza di sollecitazione (S), quanti cicli di carico (N) è in grado di sostenere il materiale prima di rompersi a causa dell’affaticamento.

Anche tu potresti disegnare un diagramma di Wöhler rudimentale per una graffetta metallica: per farlo dovrai sottoporre alcune graffette a prove di fatica: prendi una graffetta e conta quante flessioni devi applicare con poca forza prima che si rompa, poi con un’altra conta quante flessioni servono con media forza, e con un’altra quante flessioni con molta forza, e così via… Ed ecco che hai ottenuto i dati per la tua curva di Wöhler fai da te!

- Cultura umanistica -

Etimologia

L’origine del termine "spam"

Scommetto che non conosci la storia della parola spam. Oggi indica i messaggi indesiderati che riceviamo nella nostra casella email. E se ti dicessi che ieri “spam” si riferiva a un prodotto alimentare?

Le origini

“SPAM” era il nome commerciale di una carne in scatola prodotta a partire dal 1937. Si trattava della combinazione delle parole “spiced” (speziato) e “ham” (prosciutto).

Durante la Seconda Guerra Mondiale, questo alimento divenne molto popolare tra i soldati americani per la sua lunga conservazione e la facilità di trasporto.

Che cosa accadde dopo

Negli anni '70, il termine “spam” entrò nella cultura popolare grazie a un famoso sketch dei Monty Python. In questa scenetta, ambientata in un ristorante, ogni piatto del menu conteneva spam, e il termine veniva ripetuto incessantemente in maniera fastidiosa. Questo sketch contribuì a far associare la parola “spam” a qualcosa di ridondante e indesiderato.

Il salto dal cibo in scatola al fenomeno di internet avvenne negli anni ‘80. Nei primi giorni delle BBS (Bulletin Board Systems) e delle chat room, gli utenti che intasavano i canali di comunicazione con messaggi irrilevanti o ripetitivi venivano paragonati alla scena dei Monty Python. Così, "spamming" divenne sinonimo di inondare una piattaforma con contenuti non richiesti.

Con l’avvento della posta elettronica, il termine “spam” si adattò perfettamente per descrivere l'invio massivo di messaggi non desiderati o pubblicitari.

Il primo email spammer

Il primo caso documentato di spam via email risale al 1978, quando un dipendente della DEC (Digital Equipment Corporation) inviò un messaggio promozionale a 393 persone sulla rete ARPANET, l’antenato di Internet.

P.S. La risposta della domandina è:

c) 270 ossa

Alla nascita, il corpo umano possiede circa 270 ossa. Con la crescita, alcune di queste ossa si fondono insieme, portando man mano il numero totale di ossa a 206 nello scheletro umano adulto. Ad esempio, i neonati hanno la mandibola composta da due ossa, a destra e a sinistra, che successivamente si fondono all’altezza della linea mediana del mento.