Duchamp e l’arte del paradosso (10+1 curiosità)

La tua dose settimanale di cultura generale! || Edizione del 145° giovedì || 6 min. di lettura

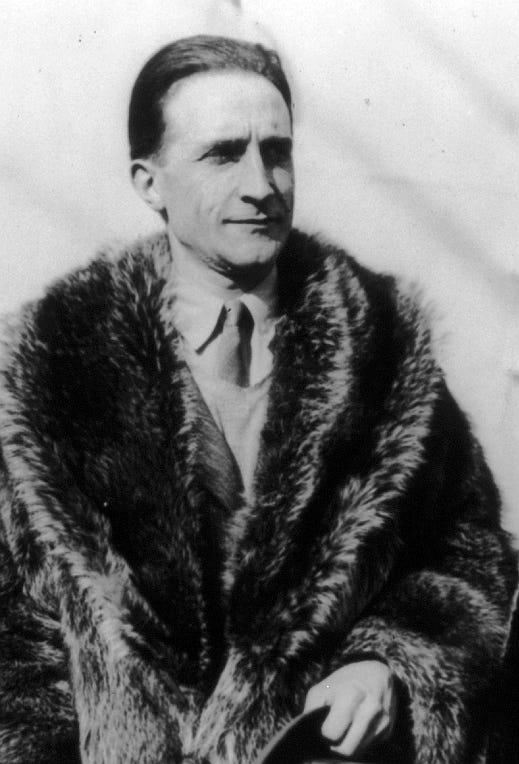

Ci sono artisti che dipingono e artisti che mettono in crisi tutto ciò che chiamiamo “arte”. Marcel Duchamp appartiene alla seconda categoria: un uomo che firmò un orinatoio, si travestì da donna, abbandonò la pittura per gli scacchi e dichiarò che il caso poteva essere un coautore.

Eppure, dietro le sue stravaganze c’era un’idea limpida: l’opera d’arte non è un oggetto, ma un pensiero.

🍷 Che storia!

L’aneddoto della settimana.

Il giorno in cui Duchamp cambiò identità

Nel 1920 Marcel Duchamp si stancò di essere sé stesso. Da anni il mondo dell’arte lo etichettava come provocatore, dopo che aveva esposto un orinatoio firmato “R. Mutt” e dichiarato che anche un oggetto comune poteva diventare arte. Così decise di spingersi oltre: non bastava cambiare l’arte, bisognava cambiare l’autore.

Si fece fotografare con parrucca e trucco pesante, labbra scarlatte e sguardo ironico. Nacque Rrose Sélavy, il suo alter ego femminile - gioco di parole tra Eros, c’est la vie e “la rosa è la vita”. Per anni alternò le due identità con naturalezza. Firmava opere e lettere con nomi diversi, giocava con le foto, fingeva di essere la modella di sé stesso. Quando un giornalista gli chiese perché, rispose: “Perché l’identità è un’abitudine, non un’essenza.”

Nella vita quotidiana non era meno eccentrico. Soffriva di una curiosa avversione per i capelli (“mi ricordano la morte”, confessò), collezionava oggetti inutili come reliquie e amava fuggire in anonimato: si racconta che durante la guerra si travestì persino da venditore di formaggi per attraversare la frontiera.

Insomma, Duchamp non inventò soltanto l’arte concettuale. Inventò l’artista come concetto e mise in scena il proprio pensiero come fosse una performance vivente.

⚡️ Pillole 10 x 10 → Duchamp e l’arte del paradosso

Dieci curiosità da dieci secondi. Per conoscere, stupirsi, riflettere.

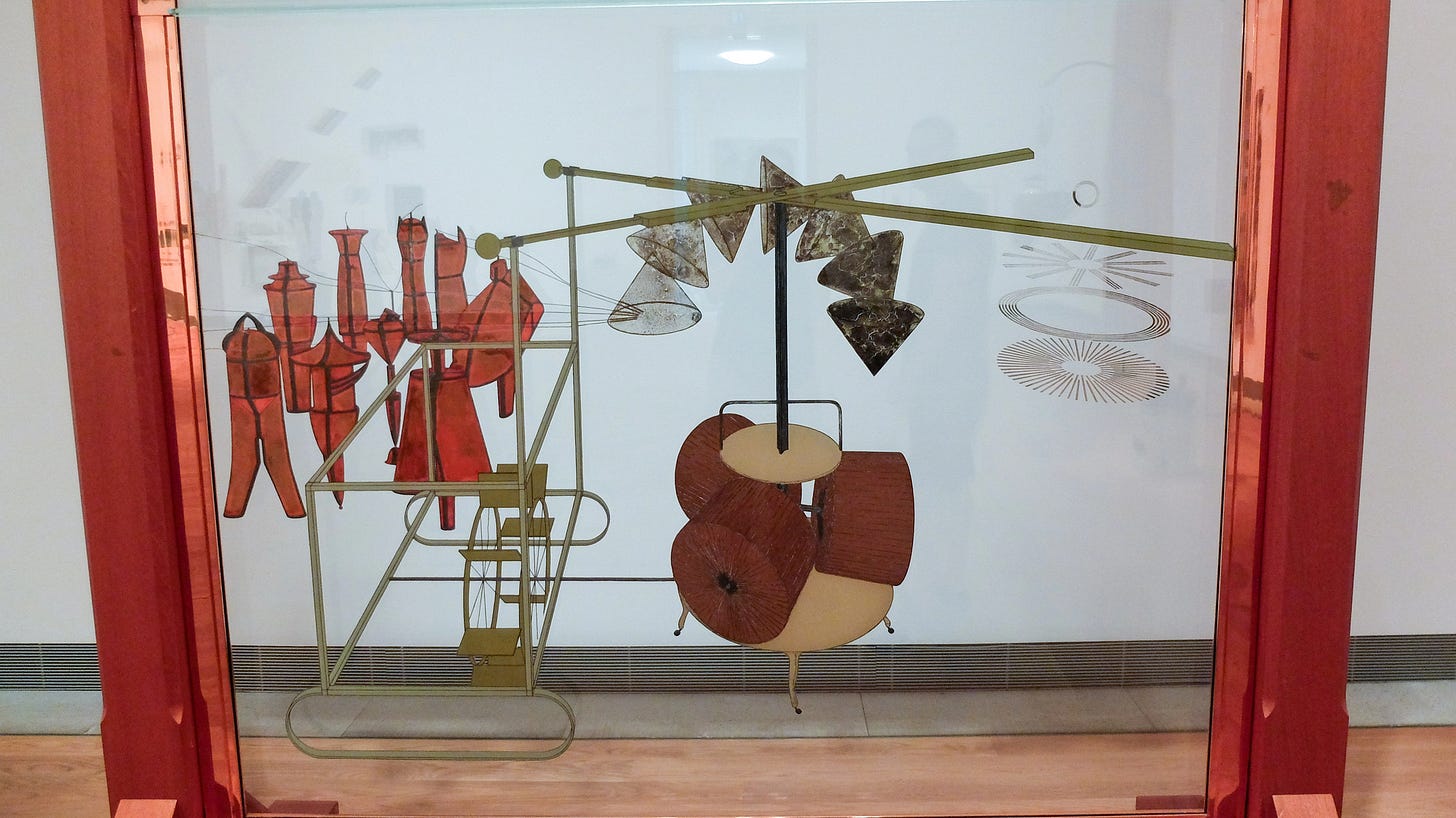

Il titolo più lungo della storia.

La sua opera La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche (1915-1923) è realizzata in vetro, fili di piombo, vernici e polvere vera. Duchamp lavorò per otto anni a questa complessa costruzione meccanico-simbolica, che rappresenta - in chiave ironica e metafisica - l’incomunicabilità tra uomo e donna, tra desiderio e soddisfazione. Quando nel 1926 il grande pannello di vetro si ruppe durante un trasporto, Duchamp decise di non ripararlo: il caso - disse - aveva “aggiunto qualcosa”.

Il giorno in cui vendette il nulla.

Nel 1958 mise all’asta a New York un “Oggetto invisibile”: il vincitore ricevette solo un certificato. Nessuno protestò. Non serviva più un oggetto per fare arte: bastava l’atto stesso di dichiararla tale.

Con gesti come questo, Duchamp portò alle estreme conseguenze la logica dei ready-made, dimostrando che il valore dell’opera risiede nell’idea, non nella materia.

Un nome per nascondersi.

Lo pseudonimo R. Mutt, con cui Duchamp firmò il famoso orinatoio, nasce da un gioco di parole tra “Mott Works” (la fabbrica di tubature dove acquistò l’oggetto) e “mutt”, che in slang inglese americano significa “stupido”.

L’ironia era la sua firma segreta. Nel 1917, presentò l’orinatoio rovesciato a una mostra della Society of Independent Artists di New York, ribattezzandolo Fontana. L’opera fu rifiutata, ma il gesto aprì una nuova epoca: bastava scegliere un oggetto comune, toglierlo dal suo contesto e dichiararlo arte.

L’arte del silenzio.

Negli anni Trenta Duchamp smise quasi di produrre opere, dichiarando di “aver detto tutto”. In realtà, stava lavorando in segreto a Étant donnés (1946-1966), una complessa installazione composta da una porta di legno con due piccoli fori, attraverso cui lo spettatore scorge una scena sorprendente: un corpo nudo disteso su un prato, che regge una lampada a gas accesa.

Un’opera enigmatica e voyeuristica, costruita in assoluto silenzio e svelata solo dopo la sua morte, come l’ultimo colpo di scena di un artista che aveva fatto dell’idea - più che dell’oggetto - la vera protagonista dell’arte.

Gli scacchi come nuova arte.

Duchamp si allontanò dall’arte per dedicarsi completamente agli scacchi, di cui divenne maestro e rappresentante della Francia alle Olimpiadi internazionali. Per lui, la scacchiera era un nuovo spazio creativo: ogni mossa - diceva - è un’opera d’arte effimera, destinata a svanire nell’istante stesso in cui viene compiuta.

Nel gioco ritrovava la stessa tensione mentale e visiva dell’arte concettuale: un equilibrio tra calcolo, intuizione e immaginazione pura.

Il museo dei ready-made.

Oggi, al Philadelphia Museum of Art, sono conservati alcuni dei ready-made più celebri di Duchamp: una ruota di bicicletta fissata su uno sgabello da cucina, una pala da neve intitolata In Advance of the Broken Arm (“In previsione del braccio rotto”, ironico gioco di parole spesso tradotto come “Prima che rompesse il ghiaccio”), e molti altri oggetti quotidiani elevati a opere d’arte. Provocazioni che hanno cambiato per sempre il concetto stesso di opera d’arte.

Un museo tascabile.

Negli anni ’40 Duchamp progettò una mostra “finta”, Le Boîte-à-Musée: un museo in miniatura che avrebbe dovuto viaggiare al posto suo, contenendo riproduzioni fotografiche e oggetti in scala delle sue opere più celebri. Il progetto, mai realizzato del tutto, anticipava la sua riflessione sull’arte come concetto trasportabile, smontabile, mentale.

Un museo tascabile, pensato per esistere ovunque - o forse solo nella mente dell’artista.

La scatola in una valigia.

Pochi anni dopo Duchamp trasformò quell’intuizione in realtà con la Scatola in una valigia (Boîte-en-valise,1935-1941): una piccola valigia contenente miniature, fotografie e riproduzioni tridimensionali delle sue opere più note, il suo “museo portatile”. Ogni esemplare era assemblato a mano, in edizioni limitate, come un archivio personale da aprire e richiudere.

Perfetta invenzione per un artista che viaggiava più di quanto esponesse, e che continuava a giocare con l’idea di un’arte libera dallo spazio e dal tempo.

Il caso come coautore.

Nel 1913 Duchamp creò Tre stoppini standard (Trois stoppages étalon): lasciò cadere tre fili lunghi un metro da un’altezza casuale, poi ne fissò la curva esatta sul pavimento. Trasformò così il caso in coautore, mettendo in discussione l’idea stessa di misura, controllo e precisione.

Da quel momento, l’imprevisto divenne materia artistica.

Una domanda di troppo.

Alla domanda “Cos’è l’arte?”, Duchamp rispose semplicemente: “Una domanda di troppo.” Una battuta che racchiude tutta la sua visione: ironica, lucida e libera da ogni dogma. Per lui, pensare era già un atto creativo - e l’arte, il modo più elegante per prenderla con leggerezza.

🚀 Passa al livello superiore

Cultura generale a 360°.

I soggetti più ricorrenti nell’arte del Novecento → Lunedì prossimo su Cultura 360.

Il ’900 è il secolo in cui l’arte ha rovesciato la cornice: non guardi più il quadro, è il quadro che guarda te.

È un’epoca attraversata da guerre di proporzioni inedite, dittature, progresso scientifico esponenziale, lotte civili, globalizzazione. L’arte non è rimasta certo a guardare ma è stata la voce, o forse l’urlo, di un mondo che è esploso e si è ricomposto più volte.

Dal ritratto scomposto all’oggetto quotidiano, dalla piazza deserta alle icone pop, i soggetti del ‘900 non decorano. Ti smascherano, ti provocano, ti fanno dubitare. Sono lo specchio di un secolo che ha dovuto reinventarsi continuamente, e ti chiedono di fare lo stesso.

Iscriviti a 💎 Cultura 360 e scopri i soggetti più iconici del Novecento…e cosa rivelano di te.

A giovedì prossimo, con nuove curiosità in formato tascabile.

Giovanbattista & lo staff di Cultura Aumentata

È la curiosità che mi fa svegliare alla mattina.

— Federico Fellini