#35/2023 - Le origini del denaro

Storia & Società

Il denaro: lo maneggiamo ogni giorno, per piccole e grandi attività necessarie a condurre la nostra vita. Lo conserviamo gelosamente nel portafogli o nel conto corrente. Facciamo fatica ad immaginare una società priva di esso.

Cerchiamo allora di capire come si è sviluppato nel corso della storia umana e come si è arrivati a un sistema così universale.

Seguiremo le teorie contenute in un famoso saggio di antropologia che svelerò alla fine della newsletter.

Cosa c’era prima del denaro? 💰

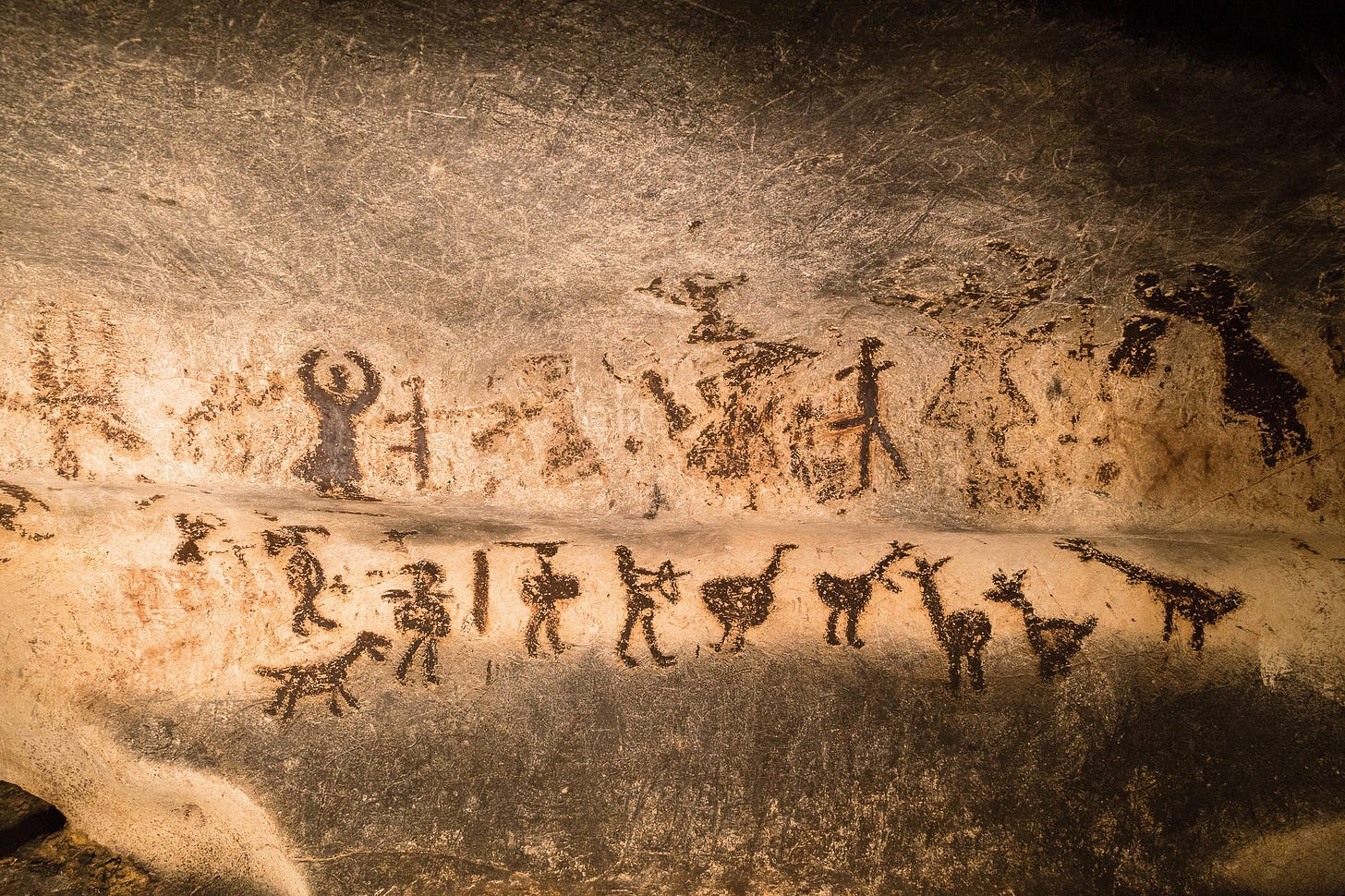

Nella preistoria: scambi basati sui favori e sulla reciprocità

I nostri antenati vivevano in comunità ristrette e scambiavano beni e servizi in modo molto semplice: io ti do qualcosa che ho, tu mi dai qualcosa che hai. Dunque gli scambi avvenivano contando sulla “restituzione del favore”.

Regalando una porzione di carne a una persona di cui mi fidavo, sapevo che in futuro avrei ottenuto indietro il favore.

In contesti di scambio con estranei o persone di cui ti fidavi di meno, entrava in gioco il baratto. Ad esempio, se avevi pescato un surplus di pesce, potevi barattarlo con una quantità di frutta raccolta da un altro individuo.

Un sistema sociale basato sulle restituzioni di favore e sul baratto funzionava bene quando le comunità erano ristrette e le persone facevano un po' di tutto. Ma con lo sviluppo delle società complesse e con la specializzazione degli individui, il baratto entrava in crisi.

I limiti del baratto

Con lo sviluppo delle città e dei primi regni, la società cambia. Le persone e le singole comunità tendono a specializzarsi, iniziano i primi commerci tra città lontane e individui che non si conoscono. Un meccanismo basato sui favori e sul baratto tra tante persone (perlopiù estranee) diventa troppo confusionario e rischioso: il pericolo è quello di non ricevere nessun servizio in cambio del proprio, o di ricevere merci che non servono, deperiscono o non riesco a scambiare quando mi reco da una terza persona.

Man mano che le persone si specializzavano in mestieri specifici, diventava sempre più difficile trovare al momento giusto qualcuno che avesse bisogno esattamente di quello che offrivi e che offrisse esattamente quello di cui avevi bisogno. Ad esempio, come avresti potuto scambiare il tuo olio di oliva per un paio di stivali? Quanto olio avresti dovuto dare? E se l’artigiano degli stivali non avesse accettato il tuo olio perché ne aveva già in abbondanza e non aveva più spazio per stoccarlo?

Nasce, dunque, l’esigenza di un sistema universale al di sopra di tutto, una merce di scambio che le persone riconoscano per tutte le attività umane.

Nasce il bisogno del denaro.

L’invenzione del denaro 💡

Il sistema del denaro è stato inventato più volte nella storia, in più parti del mondo. Questo a riprova che si tratta di un’esigenza universale, che accompagna lo sviluppo dell’essere umano.

Le prime attestazioni di società basate sul denaro risultano in Mesopotamia.

Il “Sila” dei Sumeri: il denaro commestibile 🌾

Il primo rudimentale denaro della storia è la misura d’orzo dei Sumeri.

Già nel 3000 a.C. questa civiltà utilizzava l’orzo per le transazioni, per il pagamento dei salari e come unità di misura del valore di qualunque bene o servizio.

L’orzo aveva la caratteristica di essere facilmente misurabile (tramite un vaso standardizzato, chiamato Sila), era trasportabile e, soprattutto, aveva un valore intrinseco: era un alimento e poteva essere mangiato.

Essendo un alimento, chi riceveva il pagamento era fiducioso che avrebbe sempre trovato qualcuno disposto ad accettarlo come metodo di pagamento.

Moltiplicando questo meccanismo di fiducia per tutta la popolazione, il Sila d’orzo diventava una vera e propria moneta-merce accettata universalmente.

Il denaro come lo concepiamo oggi 💶

Come siamo passati dall’orzo alle banconote? Al Sila mancavano ancora due caratteristiche: l’assenza del valore intrinseco e l’emissione diretta della valuta.

La perdita del valore intrinseco

Se ci pensi, il denaro che usiamo oggi è privo di valore intrinseco: le monete, le banconote e il conto corrente non possono essere mangiati, né possono essere utilizzati per creare uno strumento o costruire una casa. Servono solo a effettuare pagamenti.

Il loro valore deriva dal fatto che tutti noi crediamo nel loro valore, e contiamo sul fatto che il denaro che raccogliamo sarà accettato da altri come mezzo di pagamento per beni e servizi.

Il “Siclo” d’argento.

Intorno al 2500 a.C. in Mesopotamia si diffuse una forma di pagamento basata sul peso di un metallo considerato raro e desiderabile. Questa unità di peso si chiamava Siclo, e corrispondeva a circa 8 grammi di argento.

I beni e i servizi erano scambiati e valutati in base al Siclo d’argento. Ma chi è che lo riteneva prezioso? In primis i re e i sacerdoti, che chiedevano tributi e decime sotto forma di Sicli.

Questo riconoscimento ufficioso da parte delle cariche del potere favoriva la diffusione del Siclo da parte della collettività: tutti erano fiduciosi di accettare Sicli d’argento, perché sapevano che chiunque, compreso il re, avrebbe accettato a propria volta questa valuta.

Con l’adozione dell’argento (e analogamente dell’oro) non c’era più il valore intrinseco di un materiale da utilizzare direttamente per alimentarsi o per produrre vestiti, utensili, etc. Ma prima di arrivare al concetto di “moneta” mancava ancora un tassello: l’emissione diretta della valuta.

Le prime monete coniate 🪙

Aliatte II, re di Lidia, fu il primo sovrano a coniare monete, intorno al 600 a.C.: si trattava di piccoli dischi in metallo, con peso e purezza standardizzati, marcati con un sigillo reale.

Il sigillo era una garanzia: il sovrano riconosceva ufficialmente la fabbricazione e il valore della moneta, e proteggeva i sudditi da eventuali contraffazioni tramite l’applicazione di pene per i trasgressori.

Il valore delle monete non risiedeva più nel peso del metallo prezioso, ma nella loro autenticità e nel valore dichiarato dal re. In sostanza, il denaro divenne un sistema di fiducia privo di valore intrinseco ma garantito dal potere del regno.

Un esempio notevole è stato quello dei Denarii di Roma. Queste monete erano accettate in moltissime parti del mondo perché il potente Impero Romano garantiva il loro valore (e, non dimentichiamolo, richiedeva i tributi tramite questa valuta).

Le monete e le banconote che usiamo oggi, conosciute come "denaro a corso legale", sono l'evoluzione di queste prime monete. Non hanno valore intrinseco, non contengono oro o argento, ma il loro valore deriva dalla fiducia che noi tutti riponiamo nell’ente che le emette e nel fatto che saranno accettate da altri in cambio di beni e servizi.

Il ruolo della fiducia

E qui arriviamo al cuore del sistema. Il denaro funziona perché abbiamo fiducia nelle istituzioni che lo emettono.

Abbiamo fiducia che il pezzo di carta che chiamiamo banconota avrà valore quando lo useremo per comprare qualcosa.

Abbiamo fiducia che gli altri accetteranno il nostro denaro in cambio dei loro beni e servizi.

Abbiamo fiducia che il nostro denaro manterrà il suo valore nel tempo.

Questa fiducia collettiva tiene insieme l'intero sistema del denaro.

Cos’è il denaro? La visione antropologica di Harari

Le idee di questo articolo sono tratte dal saggio di Yuval Noah Harari, dal titolo: “Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell’umanità.”

Il libro ripercorre l’evoluzione delle società umane raccontando le abitudini, le convenzioni sociali e le rivoluzioni tecnologiche che hanno cambiato il destino dell’umanità (e, indovina un po’, il denaro è tra queste).

“Il denaro è il sistema di mutua fiducia più universale e più efficiente che sia mai stato concepito.”

Secondo Harari, il denaro è prima di tutto un sistema di fiducia reciproca, una sorta di accordo collettivo. Questa fiducia si basa su due principi fondamentali:

la conversione universale (il denaro può essere utilizzato per misurare e scambiare qualsiasi cosa)

la fiducia nell'istituzione che emette il denaro (generalmente un governo o una banca centrale che garantisce il valore del denaro e fa sì che altre persone accettino quel denaro come pagamento).

La fiducia nel denaro ci ha permesso di creare società complesse, facendo evolvere l'economia al di là del semplice baratto, permettendoci di collaborare su vasta scala con persone che non conosciamo, di investire e risparmiare per il futuro.

Che sia una banconota o una piccola moneta, ora sai di avere in tasca un pezzo fondamentale dell’evoluzione umana.