Cultura Generale #125

La newsletter del giovedì. La tua dose settimanale di cultura generale! Tempo di lettura: 6 minuti.

⚡️ Conoscenze in miniatura⚡️

Curiosità, fatti sorprendenti, aneddoti che fanno riflettere.

💡 L’architettura non è solo estetica: condiziona la mente e il comportamento umano.

Studi recenti mostrano che spazi ampi e luminosi riducono il cortisolo (l’ormone dello stress) e migliorano il ritmo circadiano (regolazione sonno-veglia), mentre ambienti angusti e affollati aumentano stress e irritabilità.

Le linee curve sono percepite come più rassicuranti, mentre le linee spigolose possono attivare stati di maggiore allerta, legate all’amigdala.

Gli urbanisti lo sanno: una piazza ben progettata incoraggia l’interazione sociale e il senso di comunità; un quartiere senza mix funzionale (abitazioni, negozi e uffici) e che di notte si svuota ha l’effetto opposto.

Progettare bene non è solo una questione estetica o funzionale: significa avere cura della mente umana.

💡 Victor Hugo pubblicò “I miserabili” nel 1862, rilasciandolo in 5 uscite pianificate. Questo modo di pubblicare i romanzi era in realtà un tratto tipico della letteratura dell’800.

Autori come Charles Dickens (Oliver Twist, David Copperfield), Alexandre Dumas (Il conte di Montecristo, I tre moschettieri), Honoré de Balzac (Comédie humaine) pubblicavano spesso le loro opere a puntate su giornali o riviste, scrivendo capitoli brevi, densi di colpi di scena, con personaggi ricorrenti e finali sospesi da riprendere all’uscita successiva.

Con l’espansione dell’alfabetizzazione e della stampa industriale, il romanzo si adattò ai tempi per diventare accessibile e popolare, motore di un nuovo modo di leggere, diffuso, collettivo, emozionale: le pubblicazioni seriali erano lette ad alta voce nelle case, discusse nei caffè, attese come veri e propri eventi.

La suspense (e non solo l’elevazione artistica) era un elemento chiave per tenere i lettori “incollati” alla storia. Un po’ come per le serie TV di oggi.

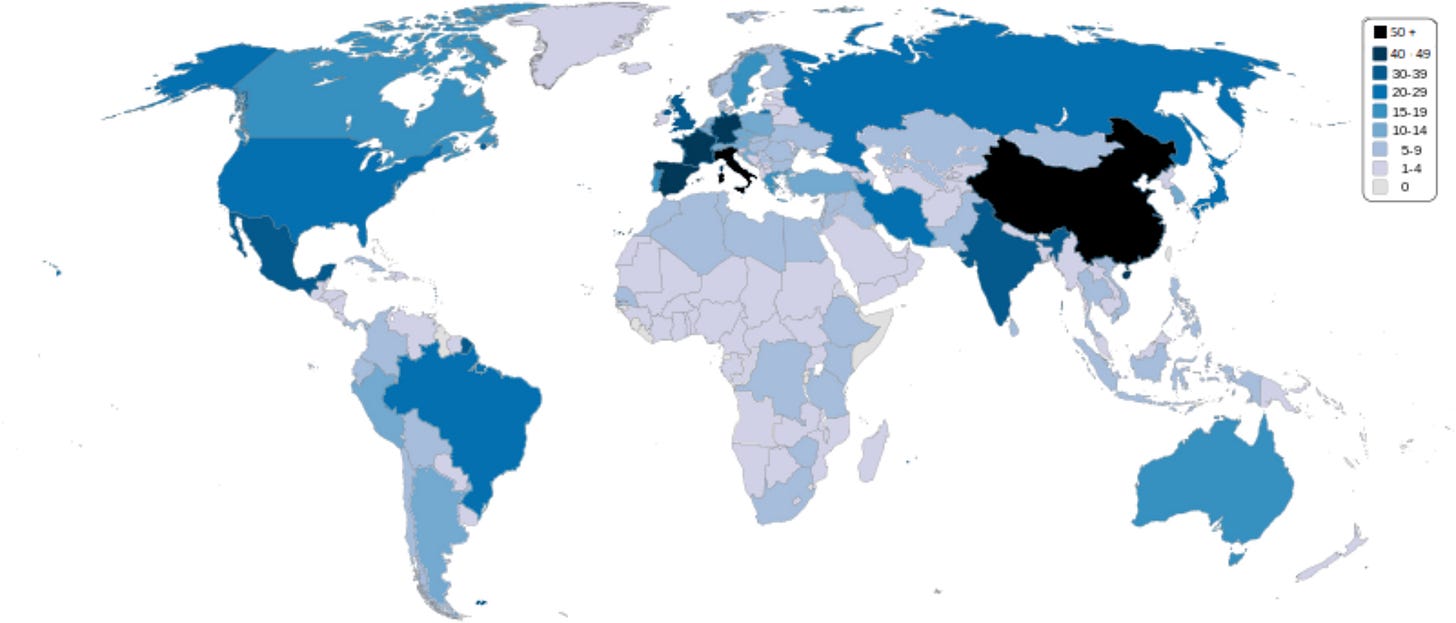

💡 L’Italia è il paese con il maggior numero di siti UNESCO al mondo: ben 60.

Nessun altro luogo sul pianeta racchiude una tale concentrazione di tesori storici, artistici, architettonici e naturali in un territorio così relativamente piccolo.

Basti pensare che al secondo posto troviamo la Cina con 59 siti, distribuiti però su un territorio 30 volte più esteso di quello italiano.

Dalle meraviglie naturali delle Dolomiti e dell’Etna, ai siti archeologici di Pompei e Agrigento, dai centri storici di Firenze, Roma e Venezia, fino ai trulli di Alberobello e ai muretti a secco della tradizione contadina.

Ogni sito testimonia una stratificazione unica di storia, arte e paesaggio del Bel Paese.

💡 Il cervello cambia modalità di funzionamento quando svolgi azioni ripetitive: le aree dell’attenzione si riducono, la neuroplasticità rallenta.

Scrollare passivamente, guidare sempre lungo la stessa strada, lavarsi i denti senza pensarci: per tutte queste azioni il cervello riconosce lo schema ricorrente e attiva il cosiddetto sistema della condizione di default.

In questa modalità, si riduce l’attività delle aree coinvolte nell’attenzione, nella memoria di lavoro e nella neuroplasticità. Il cervello diventa più efficiente, ma meno ricettivo. Va da sé che prolungati periodi in questa condizione disabituano alla novità, all’apprendimento e alla presenza mentale.

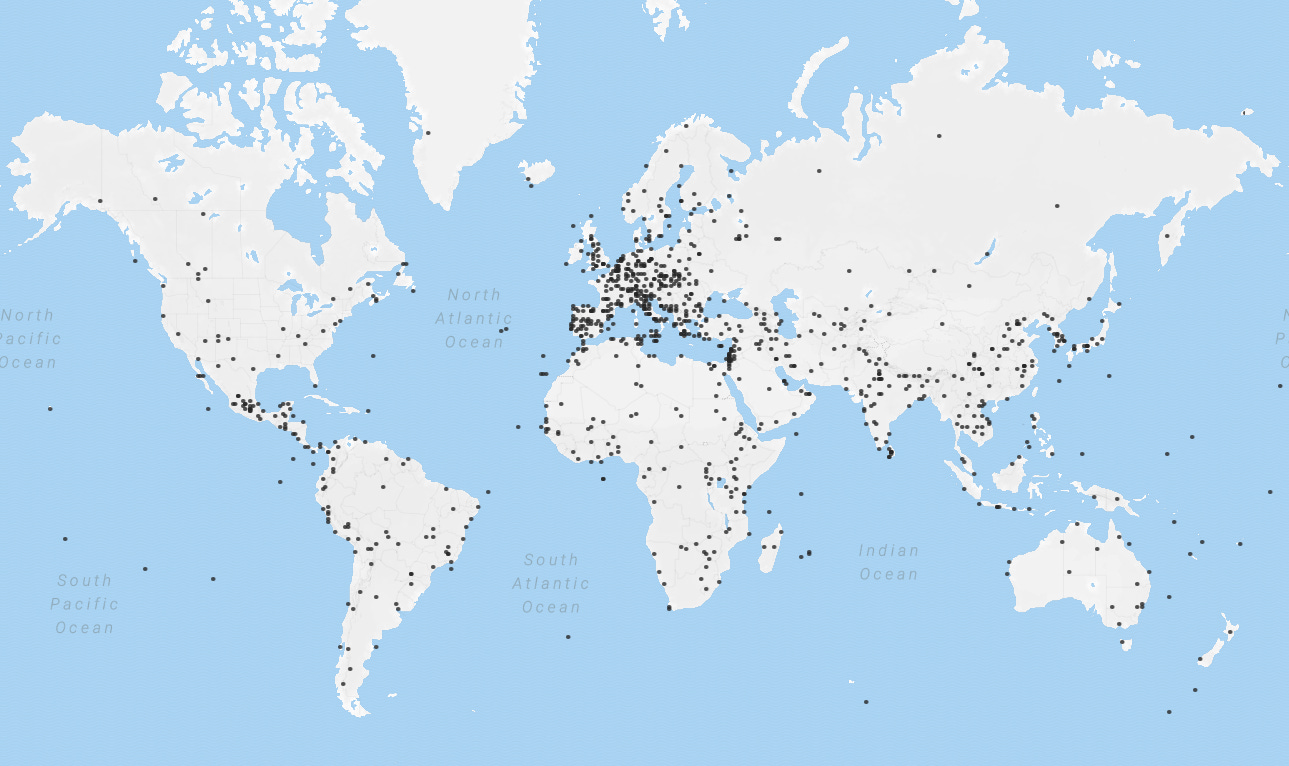

💡 Il container ha globalizzato il mondo tanto quanto - e forse più - dell’aereo e di internet.

Fino agli anni ’50, caricare una nave richiedeva giorni: sacchi, casse, pezzi sciolti. Ogni porto aveva regole e attrezzature diverse.

Poi, nel 1956, arrivò l’idea semplice e geniale: una scatola di metallo standardizzata, lunga 12 metri, da caricare su camion, treni o navi senza mai essere aperta (si parla infatti di trasporto intermodale).

Capito a cosa serve il container?

L’adozione di un’unità di carico standard cambiò la logistica: i costi di movimentazione per tonnellata si ridussero di oltre il 90%. I tempi di carico e scarico passarono da giorni a poche ore, e i porti del mondo divennero interoperabili, come prese elettriche universali.

Oggi, oltre il 60% delle merci mondiali viaggia in queste scatole: vestiti, elettronica, cibo, materiali. E il dato è ancora più impressionante se si considera che petrolio, gas e cereali sono esclusi da questo conteggio, poiché viaggiano su navi specializzate.

💡 Zeus non fu il primo re degli dèi. Prima di lui vennero Urano e Crono.

La Teogonia di Esiodo racconta una successione dinastica tra dèi, scandita dalla violenza: Urano (il Cielo) viene evirato dal figlio Crono (il Tempo), che a sua volta verrà detronizzato da Zeus.

È un ciclo di ribellioni e di paure, in cui i padri temono i propri figli, e i figli sono destinati a rovesciare i padri. Crono, per timore di essere spodestato, divora i suoi figli appena nati. Ma Zeus gli sopravvive e, alla fine, lo sconfigge.

È una mitologia che riflette le dinamiche politiche, familiari e cosmiche del mondo greco: il potere è ciclico, nessuno lo detiene per sempre.

💡 La maggior parte del rumore che senti nella conchiglia…proviene dal tuo organismo.

Non è il mare, e nemmeno un’eco lontana. Le conchiglie - così come una tazza o una mano a coppa - funzionano come cavità risonanti: amplificano alcune frequenze del rumore di fondo, restituendo un suono simile a un “soffio”.

In ambienti molto silenziosi, quando le avvicini all’orecchio, puoi percepire il flusso sanguigno nei vasi, il movimento delle articolazioni e altri suoni provenienti dal tuo stesso corpo.

In pratica, la conchiglia non parla del mare…parla di te.

💡 L’antica Roma aveva un sistema idrico avanzato quanto quello di una città moderna: duemila anni fa, nel I secolo d.C., la città era alimentata da 11 acquedotti principali, per una lunghezza complessiva di oltre 500 km.

La rete portava ogni giorno oltre 1 milione di metri cubi d’acqua nella capitale dell’Impero, corrispondenti a più di 1.000 litri pro capite al giorno, una cifra sorprendente anche per gli standard attuali.

L’acqua serviva a rifornire 1.300 fontane pubbliche, 900 piscine private, 11 grandi complessi termali, e garantiva il funzionamento dei cloacae, i canali sotterranei per lo smaltimento delle acque reflue.

Il tutto senza pompe, solo grazie alla forza di gravità e a una progettazione ingegneristica di straordinaria precisione. Alcuni acquedotti, come l’Aqua Claudia e l’Anio Novus, erano capaci di attraversare vallate e colline mantenendo una pendenza costante inferiore all’1%: lo stretto necessario per funzionare.

La manutenzione era continua, affidata a squadre specializzate (curatores aquarum), con registri dettagliati e ispezioni regolari.

Un capolavoro di efficienza e manutenzione, che racconta la visione a lungo termine di una civiltà abituata a costruire per i secoli, non per le generazioni.

💡 Nel 1970, Alvin Toffler previde l’“analfabetismo tecnologico” del XXI secolo.

Nel suo libro Future Shock, scriveva che il vero analfabeta del XXI secolo non sarebbe stato chi non sa leggere o scrivere, ma “chi non sa imparare, disimparare e reimparare”.

Molti oggi parlano di “reskilling”, “lifelong learning” e “adattabilità”: concetti che erano già nel lessico di Toffler. La sua diagnosi era chiara: il ritmo del cambiamento - tecnologico, sociale, culturale - avrebbe creato disorientamento, rigidità, crisi di identità.

Ma forse, più che adattarsi al continuo cambiamento, si tratta di scegliere consapevolmente come attraversarlo. Imparare non per rincorrere il futuro, ma per restare umani dentro l’incertezza.

Fine!

È la curiosità che mi fa svegliare alla mattina.

— Federico Fellini