Il codice a barre (e altre curiosità di cultura generale)

Cultura Aumentata - Newsletter n° 84 - Tempo di lettura: 5 minuti

⚡️ 1 ⚡️

- Un fatto strano ma vero -

💡 L’Università di Bologna è più antica dell’Impero Azteco. La prima fu istituita nel 1088, mentre la fondazione ufficiale dell’Impero Azteco è datata 1428.

⚡️ 2 ⚡️

- La domandina -

🕵️♂️ Quale pianeta del sistema solare potrebbe galleggiare in una vasca d’acqua abbastanza grande?

a) Nettuno

b) Giove

c) Saturno

d) Nessuno

(Trovi la risposta in fondo alla newsletter)

⚡️ 3 ⚡️

- La curiosità della settimana -

Come funziona e quando nasce il codice a barre?

Il codice a barre è nato da un’esigenza molto pratica: semplificare e velocizzare il processo di gestione dei prodotti, specialmente nei negozi e nei magazzini.

Come funziona

Un codice a barre è costituito da una serie di strisce nere e spazi bianchi di diverse larghezze.

Il lettore ottico riconosce le barre grazie alla loro capacità di riflettere o assorbire la luce. Le barre nere assorbono la luce, mentre gli spazi bianchi la riflettono.

Le strisce così codificate rappresentano una sequenza numerica o alfanumerica. Lo scanner legge le barre sotto forma di luce riflessa, mentre un computer interpreta numeri e caratteri dalla sequenza di barre, confrontandoli poi con un database dove sono riportati i prodotti corrispondenti o le informazioni associate a quello specifico codice.

Il margine di errore è minimo, inferiore a uno su un milione, grazie anche ad artifici che migliorano la precisione di lettura, come le barre di controllo collocate all’inizio e alla fine del codice a barre, fino agli specchi collocati nel lettore laser per migliorare la probabilità di lettura. Il risultato è un sistema estremamente affidabile per l’identificazione automatizzata dei prodotti.

1948: l’invenzione del codice a barre

Prima dell'introduzione di questo sistema, tenere traccia delle merci richiedeva un'enorme quantità di lavoro manuale. Fu proprio tale necessità che portò, nel 1948, Norman Woodland e Bernard Silver, due studenti di ingegneria statunitensi, a sviluppare un sistema di codifica visiva basato su strisce e spazi.

L’idea originaria si ispirava al codice Morse, adattato in una forma visiva che potesse essere letta automaticamente. Woodland e Silver dopo alcuni perfezionamenti ottennero il brevetto statunitense nel 1952 per il loro "Classifying apparatus and method".

Purtroppo i primi codici a barre così sviluppati erano ancora poco precisi, soprattutto quando si deterioravano o si sporcavano. Inoltre gli scanner utilizzati, basati su lampade allo xeno, erano estremamente costosi. Fu solo con lo sviluppo della tecnologia laser e dei circuiti integrati che i lettori di codici a barre divennero accessibili e funzionali su larga scala.

1973: il codice a barre lineare

Arriviamo al 1973. Norman Woodland, che nel frattempo lavorava per IBM, perfezionò la tecnologia e sviluppò i codici a barre lineari che furono adottati con il nome di UPC (Universal Product Code). Questi potevano essere letti anche se parzialmente deteriorati, ed erano basati su un lettore laser.

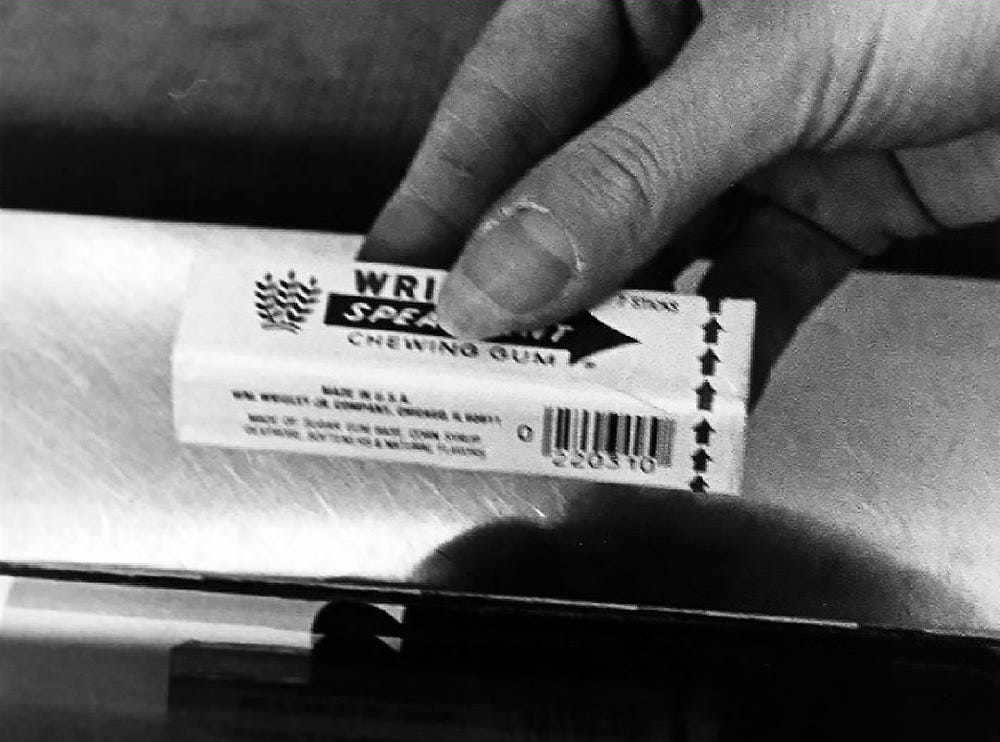

Il primo prodotto scansionato con un codice a barre UPC è stato un pacchetto di gomme da masticare Wrigley’s, il 26 giugno 1974, in un supermercato dell’Ohio, a dimostrazione che il codice a barre funzionava anche se stampato in dimensione ridotta.

Dal 1974 ai primi anni ‘80 i sistemi basati su un codice a barre lineare si diffondono praticamente in tutto il mondo a partire dai supermercati, e i consumatori cominceranno a vederlo come un elemento normale durante gli acquisti, al pari della confezione del prodotto.

In Italia il sistema arriva alla fine degli anni ‘70, con l’adozione dello standard europeo EAN a 13 caratteri.

⚡️ 4 ⚡️

- Cultura generale in pillole -

Perché i palloncini fanno rumore quando scoppiano?

La domanda sembra innocua, ma sapresti davvero argomentare il motivo? Quando un palloncino scoppia, il rumore che si sente è dovuto a un’onda d’urto:

I palloncini sono riempiti di aria a una pressione più alta rispetto all’ambiente esterno.

Quando il palloncino si rompe, l’aria compressa al suo interno si espande rapidamente per bilanciare la pressione con l’esterno.

Questa espansione veloce crea un’onda d’urto, che è una rapida variazione di pressione nell’aria circostante.

L’onda d’urto si propaga a velocità supersonica, e quando raggiunge le nostre orecchie, fa vibrare il timpano con una frequenza e una intensità consistenti. Il risultato? Il nostro cervello percepisce quel suono improvviso e forte, il caratteristico “bang” che ci fa sobbalzare.

⚡️ 5 ⚡️

- Cultura generale in pillole -

Il paradosso della nave di Teseo

Immagina di avere una nave, la leggendaria nave di Teseo. Con il passare degli anni subisce continue riparazioni per consentirne la conservazione. Ogni componente, ogni tavola, ogni tronco di legno che la compone viene sostituito, fino a quando nessun elemento originale rimane.

La domanda è: questa nave, una volta che tutte le sue componenti sono state sostituite, è ancora la stessa nave di Teseo?

Questo antico paradosso filosofico, originato dai racconti di Plutarco, ci chiede di riflettere su cosa definisca l’essenza di un oggetto o di un essere vivente. Se cambiano le parti che lo costituiscono, quando smette di essere ciò che era in origine?

Ora, prendiamo questo paradosso e applichiamolo agli esseri umani. Il nostro corpo è in costante rinnovamento: le cellule della pelle si rigenerano, i globuli nel sangue vengono continuamente sostituiti e persino le ossa si rinnovano nel corso degli anni. All’incirca ogni sette anni la maggior parte delle cellule nel nostro corpo sono state sostituite. Quindi, siamo ancora la stessa persona di sette anni fa?

Il paradosso della Nave di Teseo non ha una risposta definitiva, ma ci invita a considerare che forse la nostra essenza non risiede solo nelle parti fisiche, ma in qualcosa di più profondo: la memoria, la coscienza, o forse l’interazione tra corpo e mente. La riflessione che ne deriva è affascinante e senza tempo.

Fine!

P.S. La risposta corretta della domandina è… 🥁🥁🥁

c) Saturno

La densità media del pianeta Saturno è di 687 kg/m³, mentre la densità dell’acqua è di 1000 kg/m³. Questo significa che, se si potesse immergere Saturno in una vasca d’acqua sufficientemente grande, galleggerebbe. Tutti gli altri pianeti hanno densità molto più elevate: dai 1270 kg/m³ di Urano ai 5500 kg/m³ della Terra.