#43/2023 - Domande frequenti sui Campi Flegrei

Geologia

Fino a pochi mesi fa, il protagonista indiscusso della geografia campana e dei potenziali rischi geologici italiani era il Vesuvio, con la sua presenza maestosa, affascinante e temuta: un simbolo di Napoli ben conosciuto non soltanto dagli abitanti locali, ma in tutto il mondo.

Da quest’anno invece troviamo una nuova entità sotto i riflettori. Come per il Vesuvio, si tratta di un sistema geologico alle porte di Napoli: i Campi Flegrei.

Oggi riordiniamo un po’ le idee e cerchiamo di chiarire le principali curiosità che sorgono parlando del supervulcano che sta facendo tremare (e sollevare) la terra campana.

1️⃣ Cosa sono i Campi Flegrei?

I Campi Flegrei sono un’area vulcanica attiva intorno al golfo di Pozzuoli, a ovest di Napoli. Con un diametro di 15-18 km, l’area rappresenta una delle 12 grandi caldere presenti sulla terra definite supervulcani. La più famosa è probabilmente quella di Yellowstone, negli USA.

I punti caldi e la formazione delle grandi caldere 🔥

Le caldere dei supervulcani si formano in seguito a forti eruzioni esplosive che avvengono in prossimità di un cosiddetto punto caldo (in inglese hot spot), ovvero un punto in cui il mantello della Terra si deforma e risale, facendo avvicinare il magma sottostante alla superficie terrestre.

Quando avviene un’eruzione esplosiva sufficientemente potente, l’area sopra il serbatoio di magma collassa e dà origine alla caldera. Quindi le caldere dei supervulcani non hanno la tipica forma conica (come ad esempio il Vesuvio), ma si presentano come delle depressioni del terreno con un’estensione di diversi kilometri: i Campi Flegrei arrivano a un diametro di 18 km, mentre Yellowstone arriva addirittura a 70 km!

All’interno di una singola caldera si possono riscontrare diversi coni vulcanici di piccole dimensioni e attività vulcaniche di tipo secondario, tra cui geyser, fumarole e sorgenti termali. Un esempio di queste ultime è la Solfatara di Pozzuoli, un sito visitabile con fumarole e fanghi che rendono perfettamente l’idea dell’incessante attività vulcanica in essere.

I supervulcani, tra quiete ed eruzioni 🌋

I supervulcani attraversano lunghi periodi di quiescenza, ovvero fasi di temporanea inattività, ma le loro eruzioni hanno una potenzialità distruttiva superiore a quella dei vulcani comuni, in grado di modificare per sempre la conformazione di un territorio e anche il clima dell’intero pianeta. Ecco perché si chiamano supervulcani.

Secondo la classificazione VEI (Volcanic Explosivity Index), possono raggiungere esplosioni di livello 8, il valore massimo possibile (nonché il meno frequente, per fortuna).

L’eruzione di un supervulcano si genera quando il magma arriva in superficie e determina un rigonfiamento della crosta terrestre per effetto della pressione. Si creano delle fratture che arrivano alla camera magmatica del vulcano e innescano la risalita dei magmi lungo i vari centri eruttivi, provocando così il collasso del terreno sovrastante.

La più violenta eruzione nella storia dei Campi Flegrei 🔥

La storia eruttiva dei Campi Flegrei ha inizio circa 60 mila anni fa e, come abbiamo appena visto, ha alternato fasi di attività a lunghe fasi di quiescenza. La caldera è stata determinata dall’insieme delle eruzioni, tra cui spiccano due episodi particolarmente rilevanti.

La prima e più violenta è stata l’eruzione di Ignimbrite Campana, risalente a 39 mila anni fa e determinata da un aumento delle pressioni dei gas. Ben due terzi della Campania furono seppelliti da uno spesso strato di tufi. Lo svuotamento delle camere magmatiche produsse la formazione della caldera e permise un’ingente quantità di infiltrazioni di acqua, che 15 mila anni fa determinò il secondo episodio eruttivo per impatto e violenza, quello del Tufo Giallo Napoletano. L’interazione tra acqua e magma portò a un’eruzione che devastò un’area di 1000 km quadrati.

In seguito a questi episodi vi furono 3 periodi di intensa attività, per un totale di circa 60 eruzioni complessive: tra 15.000 e 9500 anni fa, tra 8.600 e 8.200 anni fa e tra 5.500 e 3800 anni fa.

Il bradisismo 📏

I Campi Flegrei sono noti soprattutto per il fenomeno del bradisismo, ovvero il sollevamento e l’abbassamento del suolo di tutta l’area calderica. Questo fenomeno può apparire lento (si parla di alcuni centimetri di movimento all’anno), ma se ragioniamo in termini geologici è in realtà un movimento decisamente rapido.

Si può riscontrare facilmente l’azione del bradisismo sulle colonne del Tempio di Serapide a Pozzuoli, dove i segni lasciati dai datteri di mare durante le fasi di sommersione testimoniano l’ingente abbassamento del suolo.

Il bradisismo flegreo ha alternato fasi discendenti e fasi ascendenti.

A preoccupare, in particolare modo, è il fenomeno del bradisismo positivo o ascendente, perché la fase di innalzamento del suolo è quella che può determinare il verificarsi di terremoti.

📉 Dal XVII secolo fino al 1970 si è avuto un lungo iter discendente.

📈 La direzione si è invertita dal 1970 fino al 1985.

📉 Dal 1985 è tornata discendente.

📈 Il 2005 è l’anno in cui riprende la fase di bradisismo ascendente, ancora in corso, accompagnata da una serie di terremoti di bassa e media entità.

2️⃣ Quando hanno eruttato per l’ultima volta i Campi Flegrei?

L’ultima eruzione nell’area dei Campi Flegrei risale al 1538, quando una serie di terremoti si susseguirono a una distanza di tempo sempre più ravvicinata e aumentando di intensità.

Abbiamo detto che i terremoti sono conseguenza del bradisismo ascendente ed è stato calcolato che, in quell’occasione, il ritiro del mare di ben 370 metri corrispondesse a un moto bradisismico ascendente di almeno 7,40 metri!

Il 29 settembre del 1538, dopo una violenta scossa, l’eruzione ebbe inizio e continuò per diversi giorni, portando alla formazione in brevissimo tempo del vulcano Monte Nuovo, nei pressi del Lago di Lucrino, a poca distanza da Pozzuoli. L’ultima eruzione si verificò improvvisamente il 6 ottobre e portò alla morte di 24 persone, salite fino al cratere dopo la fase di quiescenza.

Questo episodio ridusse il lago a un decimo della sua estensione e portò alla distruzione del villaggio di Tripergole, delle antiche sorgenti termali e dei resti della villa Academia di Cicerone.

3️⃣ Cosa sta succedendo ai Campi Flegrei in questi giorni?

L’attuale preoccupazione è dovuta a una sequenza sismica in crescita nell’area dei Campi Flegrei, determinata dalla deformazione del suolo e dal movimento di magma e gas vulcanici.

Gli sciami sismici si alternano ad alcune settimane di quiete. Tuttavia, se osserviamo il fenomeno con i tempi geologici, possiamo comprendere che ci troviamo nel pieno di una crisi bradisismica, iniziata intorno alla fine del 2022.

Le precedenti crisi bradisismiche risalgono al 1970-72 e al 1983-84, e portarono all’evacuazione di parte della città di Pozzuoli. In quei casi le scosse sismiche raggiunsero il picco in breve tempo, per diminuire e riavviarsi ben presto verso una fase discendente.

Il vulcanologo Mauro Di Vito ha spiegato che il sollevamento del suolo in questo periodo ha superato di 20 centimetri quello avvenuto durante la precedente crisi bradisismica del 1984.

A settembre 2023 la scossa più forte dagli anni ’80 🗓️

In linea generale i terremoti che si verificano durante uno sciame sismico sono poco profondi e di magnitudo compresa tra 1 e 3, ma il 27 settembre 2023 si è verificata una scossa di magnitudo 4.2, la più forte registrata dagli anni ottanta, seguita da una di magnitudo 4.0 il 2 ottobre.

Queste scosse sono state precedute da un mese, quello di agosto, in cui sono stati registrati 1.118 terremoti, il maggior numero mensile dal 2005 a oggi, e da quello di settembre con 1106 terremoti. Questi dati emergono dal bollettino dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Dal 2005, quando ha inizio l’attuale ciclo di innalzamento, il suolo si è sollevato di 113 centimetri nei pressi del Rione Terra di Pozzuoli. Ciò non implica necessariamente l’approssimarsi di un’eruzione, ma indica cambi di livello del suolo da non ignorare, dal momento che possono creare danni a edifici e infrastrutture.

4️⃣ I Campi Flegrei sono pericolosi?

Le scosse più forti e frequenti di queste ultime settimane preoccupano anche e soprattutto a causa della popolazione di ben mezzo milione di abitanti situata sul territorio del supervulcano.

È possibile prevedere la prossima eruzione? 💥

Data la complessità del fenomeno, non è possibile prevedere con certezza se e dove avverrà la prossima eruzione, che rischia di provocare non solo danni a persone e cose, ma anche ricadute sull’ambiente, riversando nell’atmosfera ceneri e gas.

Molti studiosi sottolineano come le super-eruzioni siano comunque fenomeni rari e preceduti da segnali inequivocabili, che permetterebbero, anche nel peggiore dei casi, di evacuare l’area per tempo.

Queste le parole in merito di Lucia Pappalardo, ricercatrice dell’INGV:

“Non è possibile individuare a priori con certezza quale sarà la zona in cui si aprirà una eventuale nuova bocca eruttiva. Tuttavia, prima dell’eruzione del Monte Nuovo, le testimonianze storiche descrivono un significativo sollevamento del suolo e un aumento dell’attività sismica alcuni anni prima dell’evento, concentrati proprio nella zona in cui successivamente si verificò l’eruzione. Nei giorni precedenti l’evento eruttivo i segnali furono talmente evidenti che l’area venne abbandonata spontaneamente dagli abitanti di Pozzuoli e del vicino villaggio di Tripergole“.

Il Piano di evacuazione in caso di allarme 🚫

Nelle ultime settimane il Governo ha varato il decreto Campi Flegrei, stanziando 52,2 milioni di € e introducendo misure urgenti per la verifica delle infrastrutture. Per mettere in sicurezza la zona è stato predisposto un nuovo piano di evacuazione e messa in sicurezza da elaborare in tre mesi e da testare attraverso esercitazioni della Protezione Civile. Vedremo come evolverà.

Nel frattempo il piano di evacuazione già esistente identifica un’area rossa (quella abitata da 500 mila persone), in cui in caso di rischio eruzione è previsto l’allontanamento anticipato della popolazione per salvaguardarla dalle colate piroclastiche.

Nell’area gialla, esposta all’eventuale ricaduta di ceneri vulcaniche, vivono invece 800 mila persone. Per quest’area sono previsti, se necessari, allontanamenti temporanei per chi risiede in edifici pericolanti.

Inoltre per informare la popolazione sono previsti 4 livelli di allerta (verde, giallo, arancione e rosso) in base allo stato di attività del vulcano. Attualmente il livello di allerta è giallo e vi è un’intensa attività di monitoraggio. L’allarme e l’allontanamento della popolazione si attiva solo in caso di allerta rossa.

Regioni Gemellate per accogliere gli abitanti 🤝

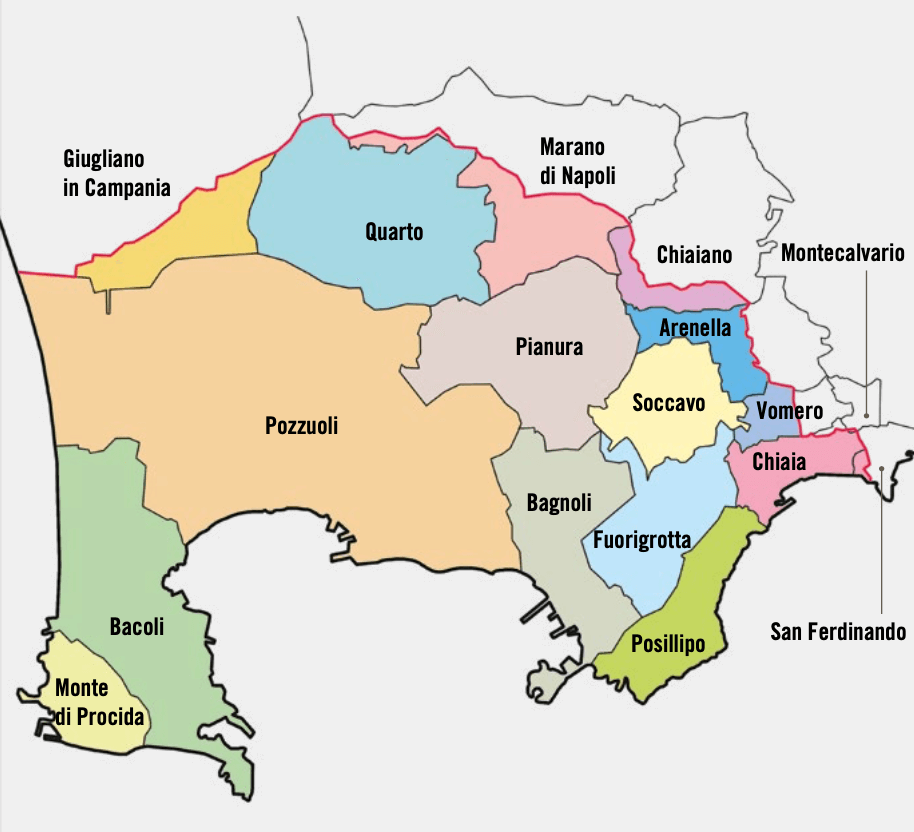

Tutte le regioni italiane sono chiamate ad assistere gli abitanti campani in caso di evacuazione, secondo un piano di gemellaggio tra le regioni d’Italia e i comuni/zone della Campania: ad esempio la popolazione di Pozzuoli sarà accolta in Lombardia, quella di Fuorigrotta andrà nel Lazio; gli abitanti di Posillipo troveranno rifugio in Sardegna e quelli di Scampia in Friuli Venezia Giulia.

La comunicazione del Direttore dell’Osservatorio Vesuviano del 27 settembre riporta:

“allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni del sistema a breve termine, fermo restando che una eventuale futura variazione dei parametri monitorati (sismologici, geochimici e delle deformazioni del suolo) può comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità”.

5️⃣ Conclusione: fonti per tenersi aggiornati

Per rimanere sempre aggiornato e approfondire puoi consultare le seguenti fonti:

Bollettini dell’INGV: riportano con cadenza settimanale dati, grafici e aggiornamenti sulla situazione dei Campi Flegrei.

Portale INGV - Osservatorio Vesuviano: indica il livello di allerta attuale.

Sezione dedicata sul sito della Protezione Civile: illustra la storia eruttiva del supervulcano e il piano di evacuazione.

Approfondimenti sulla geologia della Campania a cura dell’Università Federico II di Napoli.